Konservierungsmethoden und Grabbeigaben.

Konservierungsmethoden und Grabbeigaben.

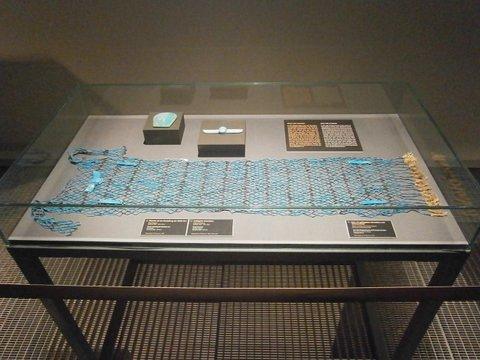

Netzartiges Totenhemd aus Fayence-Röhrchen zum Bedecken der Mumie

(mit geflügeltem Skarabäus und Totenamuletten).

Die Hemden symbolisierten den himmlischen Schutz für den Toten

und stellten eine Art magischer Rüstung dar.

Totenamulette (Göttin Nut und Skarabäus).

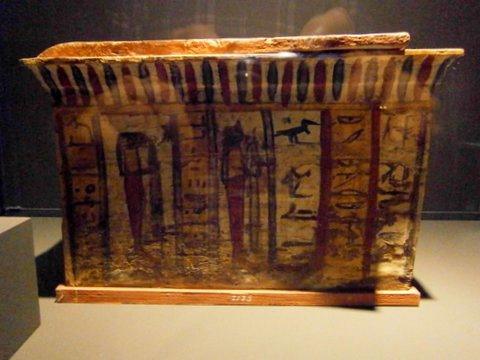

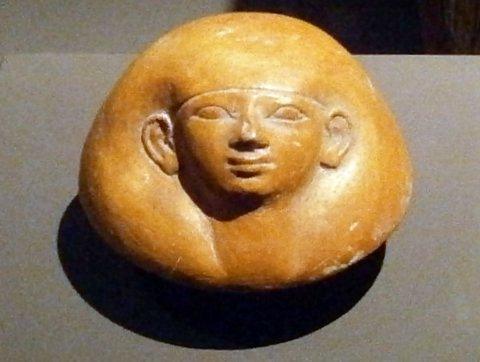

Kanopengefäße für die Innereien der Mumien (auf deren Deckel

die vier Horus-Kinder, ein jedes zum Schutz eines menschl. Körperteils,

und zwar

Amset mit Menschenkopf für Leber, Hapi mit Paviankopf für Lungen,

Duemutef mit Schakalkopf für Magen, Kebehsenuef mit Falkenkopf für

Eingeweide).

Kanopenkasten (zur Aufbewahrung der Kanopenkrüge, Holz, stuckiert, bemalt)

und Kanopendeckel für die Amset-Kanope (Terrakotta, rote Malerei).

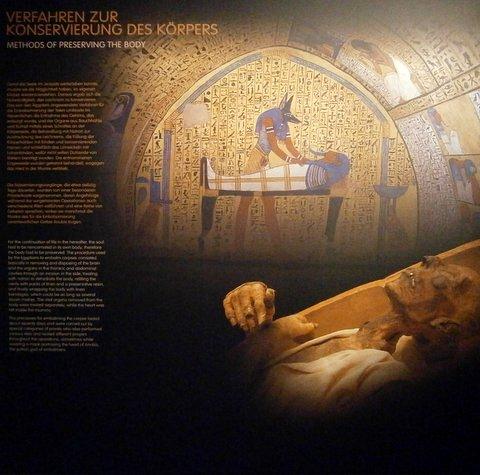

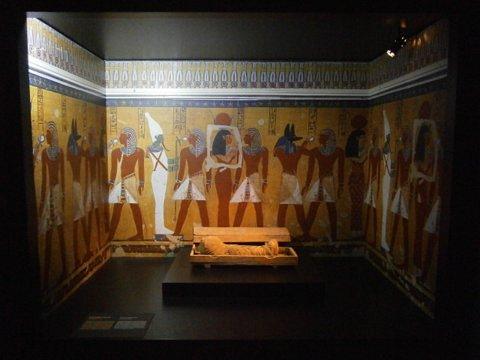

Mumie einer ca. 25 - 30jährigen Frau, die bereits mehrere Schwangerschaften

hatte und vermutlich bei einer Entbindung gestorben ist.

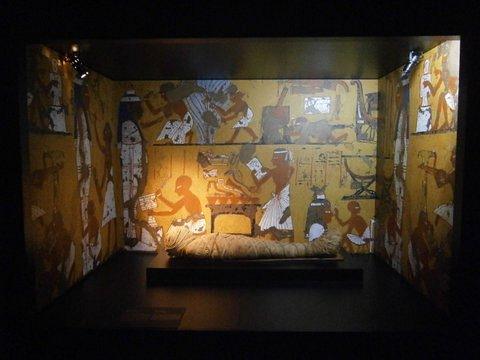

Im Hintergrund Nachbildung einer Grabkammer mit Darstellungen von Handwerkern

beim Ausgestalten der Kammer.

Totenmaske (wurde auf das Gesicht der Mumie gelegt, Holz, bemalt), kartonierte

Mumienfüße, Augenintarsien.

Augenintarsien für eine Maske (Bronze, Bein, schwarzer Stein).

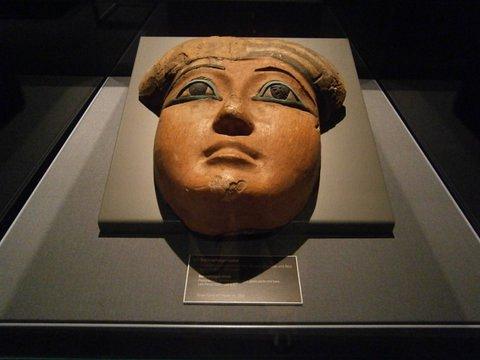

Sarkophagmaske (stuckiertes bemaltes Holz, Bronze, Glaspaste, Bein), ca. 600

v. Chr.

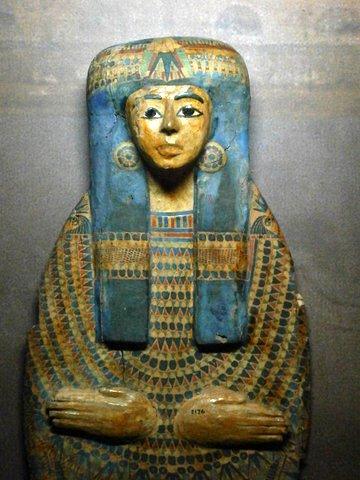

Anonymer anthropomorpher (menschengestaltiger) Sarkophag mit Perücke und

breiter Halskette,

darunter die geflügelte Göttin Nut und der Schakalgott Anubis (bemaltes

Holz).

Leichentücher (Leinen, schwarze Malerei).

Mumienhände (mit grün-blauem Ring) und Mumienfuß.

Mumienkopf eines Mannes, ca. 600 v. Chr.

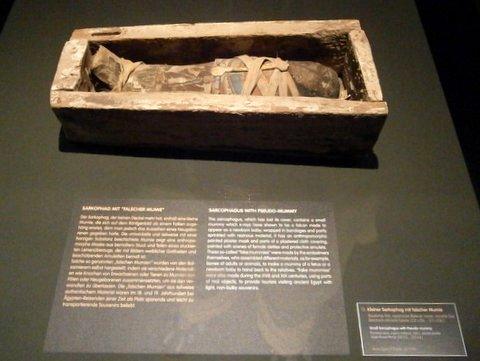

Sarkophag mit "falscher Mumie": Die "Kinder-Mumie" enthält

nur eine Falkenmumie (lt. Röngtenbild).

Solche falschen Mumien wurden für die Angehörigen verstorbener Kinder

hergestellt und enthielten div. organische Materialien.

Im 18./19. Jhdt. waren diese Mumien (wie die abgetrennten Hände und Füße)

bei Ägypten-Reisenden sehr beliebte Souvenirs.

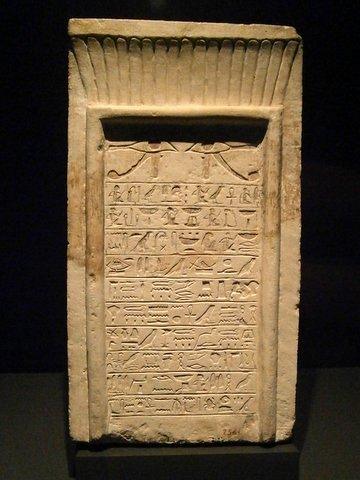

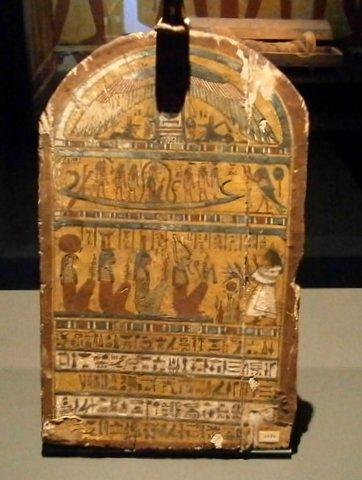

Grabstelen (= Grabsteine): Links in Form einer Scheintüre, um dem Ba (=

der Lebensatem des Toten in Gestalt eines menschenköpfigen Vogels)

jederzeit das Ein- und Ausfliegen aus dem Grabe zu ermöglichen, links Kalkstein,

rechts aus bemaltem Holz.

Bronzestatuetten: Osiris, Herrscher des Totenreiches, der von seinem neidischen

Bruder Seth zerstückelt und verstreut wurde, und Isis, die den Gemahl

wieder zusammensetzte (Auferstehungsmythos!) und mit ihm Horus zeugte, beim

Säugen des Kleinkindes Horus (Maria mit Kind-Motiv).

Undekorierter Sarkophag mit Mumie eines ca. 1jährigen Kindes aus röm.

Zeit, 1. - 3. Jhdt. n. Chr.

Einziges Schmuckmotiv die typisch sich überkreuzenden Leinenbinden.

Amulette (zum Schutz des Toten zwischen die Binden eingelegt): Isisknoten (blaue

Fayence), Anch-Symbol, rechts vier Udjat-Augen.

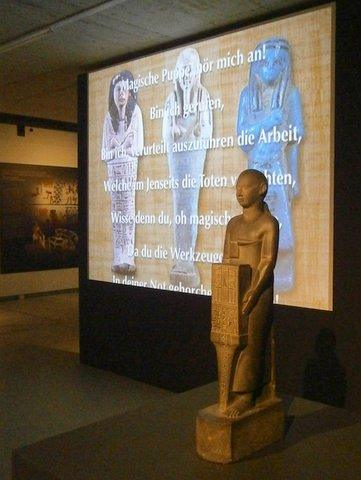

Statue des Priesters Henat mit einem Tabernakel für die Göttin Neith.

Er trägt ein typisch persisches Gewand,

da in dieser Zeit Ägypten unter persischer Herrschaft war.

Im Hintergrund Beschwörungsformel an die Uschebti (= Dienerfigürchen),

die Arbeiten für den Toten zu erledigen.

Zweitdeckel (stuckiertes bemaltes Holz, Glaspaste) eines weiblichen Sarkophages

in Form einer mumifizierten Frau:

Sie war aufgrund der Inschriften eine Tänzerin und Priesterin des Gottes

Amun in Karnak.

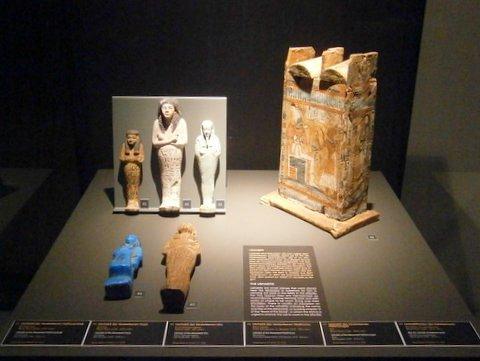

Uschebti (aus Holz, Kalkstein, blaue Fayence) und Uschebtikasten zur Aufbewahrung

derselben.

Uschebti übernehmen im Jenseits die Feldarbeit für den Toten, sie

tragen daher landwirtschaftliche Geräte in Händen

und einen Sack mit Saatgut auf den Schultern. Im "Totenbuch" werden

sie ermahnt, dem Aufruf zur Arbeit im Jenseits zu folgen.

Die älteste Dienerfigur Nr. 43 ist aus bemaltem Holz, ca. 1.500 v. Chr.

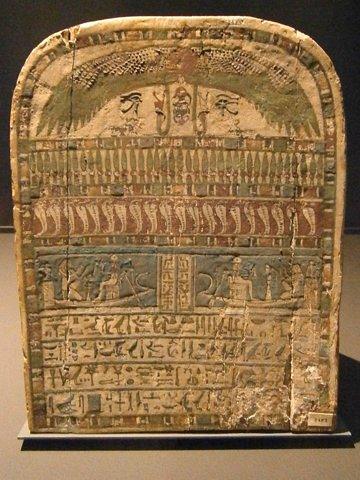

Stelen waren von fundamentaler Bedeutung im Grab, meist die in die Wand eingelassen,

mit Opferszenen und Gebeten an mehrere Gottheiten. Sie sicherten die Fürbitten

in alle Ewigkeit.

Stele des Stundenpriesters Penbu mit Opferszenen, Kalkstein, rechts Stele des

Verstorbenen Tayesimenkheruas, bemaltes Holz.

Statue des Ptah-Sokar-Osiris: Ptah war der Schöpfergott, Sokar der Schutzgott

der Nekropolen, Osiris der Herrscher des Totenreiches.

Im Sockel der Statue wurde häufig ein Papyrus mit einem Auszug aus dem

"Totenbuch" verwahrt, aber auch Weizenkörner als Symbol

der Wiedergeburt oder der mumifizierte Phallus des Verstorbenen.

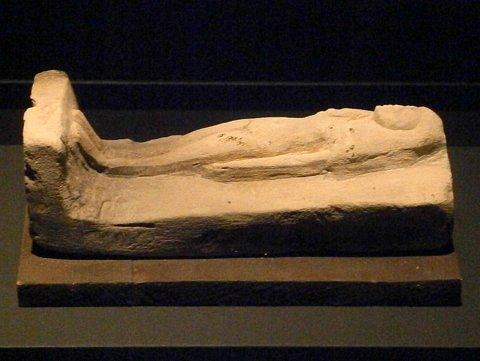

Die "Konkubine des Toten", soll ihn auf magische Weise im Jenseits

erfreuen. Kalkstein, ca. 1.500 v. Chr.

Sitzendes Paar, Kalkstein, ca. 1.500 v. Chr.

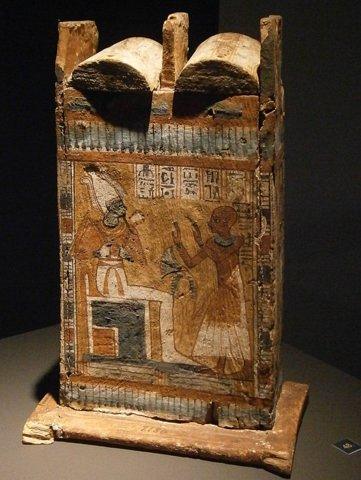

Grabbeigaben: Weihegabetafel, Brote, Grabkegel, Pyramidion und Haus der

Seele. Grabkegel wurden beim Besuch der Angehörigen am Grab hinterlegt.

Haus der Seele: Symbolisches Haus für die Seele des Toten. Rechts Weihegabetafel:

Mit der Darstellung

von Speisen und Getränken als symbolische Nahrung für den Verstorbenen.

Symbolische Brote aus Terrakotta. Pyramidion: Sonnensymbol mit Anbetungsszene

zu Ehren des Sonnengottes Ra.

Grabausstattung: Kopfstütze und Hocker mit Löwenfüßen.

Schale, Vasen und Becher aus Terrakotta.

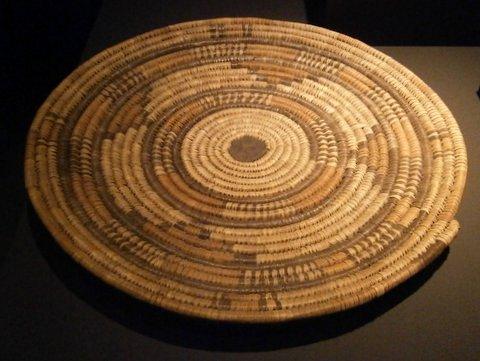

Tablett und Deckel-Korb aus Pflanzenfasern, ca. 1.500 v. Chr.

Tablett und Sandalenpaar, Pflanzenfasern, ca. 1.500 v. Chr.

Toilettegegenstände: Kamm (Holz), Spiegelgriff (geschwärztes Holz,

Sykomore?), Spiegel (Bronze, Holzgriff).

Schminkutensilien: Kosmetikschalen (blaue Fayence und Alabaster), zwei Kohl-Gefäße

(Alabaster, Holz).

Schmuck-Beigaben: Große Halskette (Fayence), kleine Halskette (Karneol,

Fayence), Ring mit Skarabäus (Fayence), ca. 1.500 v. Chr.